こんにちは!浦安の税理士たちばなです。簿記の勉強をしたことのある方であれば貸借対照表は非常に馴染みのあるものですが、初めて目にする方からすると「どうやって読めばいいんだろう?」と戸惑ってしまうかもしれません。そこで今回は貸借対象表の「読み方」と「分析方法」について解説したいと思います。

「貸借対照表」ってなに?

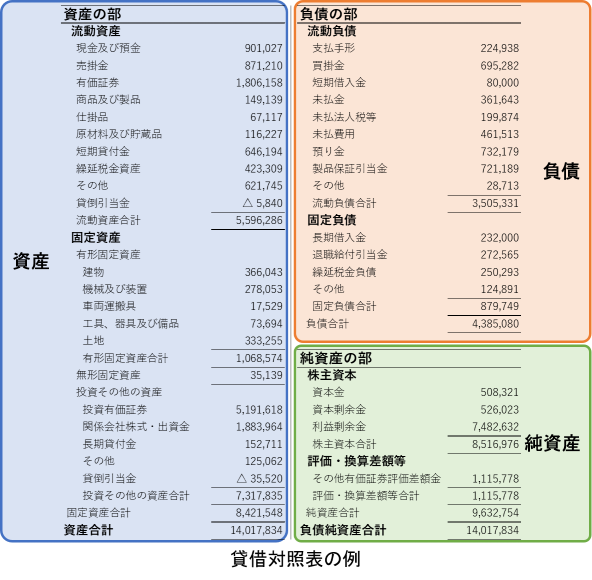

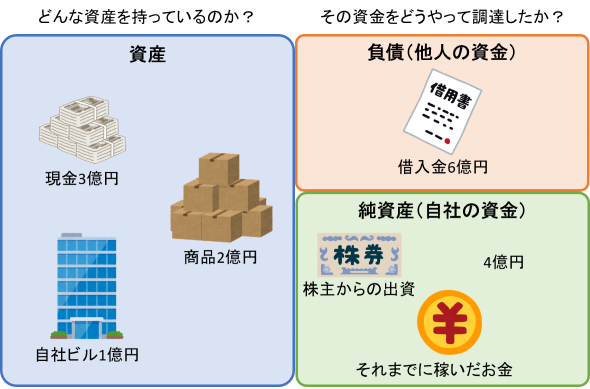

会社は毎年の決算で計算書類(決算書)を作成して経営者や株主などの利害関係者に報告しますが、貸借対照表はその計算書類の一つで、決算日における会社の「財政状態」を表すものです。具体的には次のように決算日に会社「どんな資産、負債、純資産(資産と負債の差額)があるのか?」を記載している書類です。

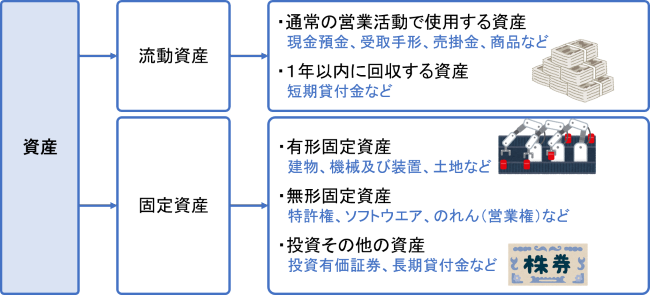

もう少し細かく見てみると、資産の部が「流動資産」と「固定資産」に分かれていることに気づきます。これは短期的に現金化される資産とそれ以外の資産を区別して表示するというルールがあるためで、例えば通常の営業サイクルの中でどんどん現金化される受取手形や売掛金、1年内に現金化される短期貸付金などは「流動資産」に区分される一方で、1年以上にわたって長期的に使用される建物や機械及び装置などは「固定資産」に区分されます。

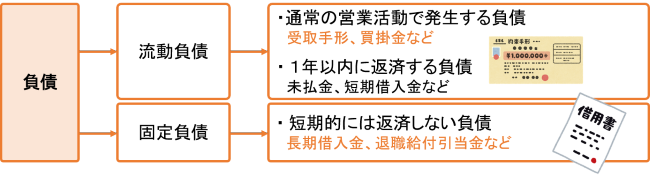

同様に負債についても短期的に返済しなければならない負債とそれ資産を区別して表示するというルールがあり、それぞれ「流動負債」と「固定負債」に区分されています。

「資金調達の方法」と「何に使った使い道」がわかる

また、貸借対照表は左側(資産)と右側(負債+純資産)の金額が一致する仕組みになっていて、左側を見れば「どんな資産があるのか?」が分かるのですが、右側からは「どうやってその資金を調達したのか?」が分かる仕組みになっています。

以下のケースでは左側に10億円分の資産(現金3億円、商品2億円、自社ビル5億円)が表示されていますが、右側を見てみるとそのための資金は借入金が4億円、自己資金が6億円であると分かります。つまり、確かに10億円分の資産を持っていますが、そのうち4億円は他人のお金(借入金)で調達したものですので自社の持ち分は6億円分だけということになります。

貸借対照表を使った分析

次に貸借対照表を使った分析で代表的な指標として「流動比率」「当座比率」「純資産比率」の三つを紹介したいと思います。

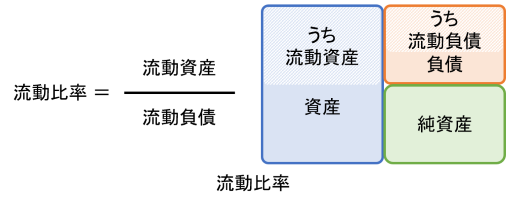

流動比率

最初に流動比率ですが、この指標は「流動資産÷流動負債」として計算されるもので、短期的な支出(流動負債)に備えるために短期的に現金化できる資産(流動資産)が十分にあるかどうかどうかを見る指標です。したがって、流動比率が100%に満たないような場合は短期的な資金需要に備えるための安全性が低いと考えられる一方で、120%を超えるような場合には短期的には安全性は比較的高いと考えられます。

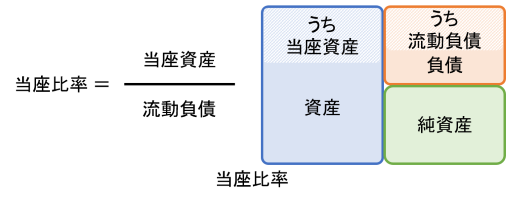

当座比率

ところが流動比率で気をつけないといけないのが、流動資産のなかには棚卸資産などのように「必ずしも短期的に現金化できるとは言い切れないもの」までが含まれていることです。

そこで、流動比率よりもより厳格な指標として「当座比率」があります。当座比率は流動資産の中でも特に短期的に現金化しやすい当座資産(現金預金、売掛金、受取手形、市場で売却できる有価証券などの)を流動負債で割った割合のことで、当座比率が100%以上あれば一般的にその会社の短期的な支払能力は高いと考えられます。

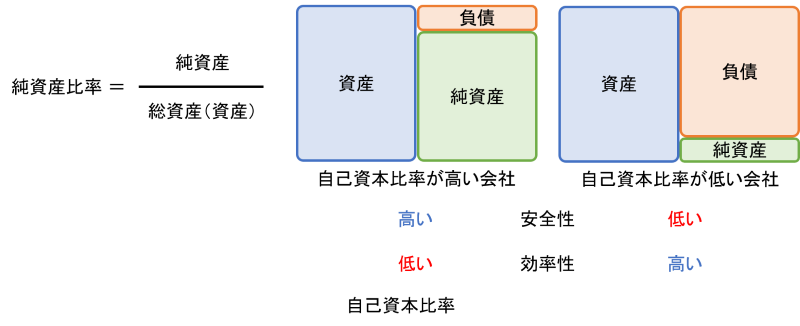

純資産(自己資本)比率

また、総資産のうちに純資産(自己資本)の占める割合(純資産÷総資産)として計算される指標に「純資産比率」がありますが、この指標の面白いところは「安全性」と「効率性」の両方に関係する指標だということです。

具体的には純資産比率が高いということは、純資産が多く負債が少ないということを意味するため安全性が高いということを意味するのですが、同時に借入金や社債などの他人資本を使った積極的な経営ができていないとも意味します。したがって、純資産比率は「高すぎず低すぎない」といったバランスが大切な指標でもあります。

千葉県浦安市で税理士事務所を開業。都内税理士事務所及び事業会社で国内税務、国際税務、財務会計、管理会計、経営企画などの業務に従事し、東京都千代田区で独立。令和4年5月千葉県浦安市に事務所を移転。創業、起業のサポートに尽力。

詳しいプロフィールはこちらをご覧ください

-800x348.jpg)

-200x200.jpg)

-200x200.jpg)

-200x200.jpg)

-200x200.jpg)

-200x200.jpg)