こんにちは!浦安の税理士たちばなです。新たに事業を開始するにあたって金融機関から融資を受ける方も多いと思いますが、その時に提出を求められるのが「創業計画書」です。事業を開始して時間が経っている場合には決算書や確定申告書などの「実績」が重要ですが、事業開始前や開始直後については「計画」が重要になってきます。

これまで数多くの創業計画作成のお手伝いや大企業の中期経営計画作成などをしてきましたが、このような計画書の作成にはコツがありますので解説したいと思います。

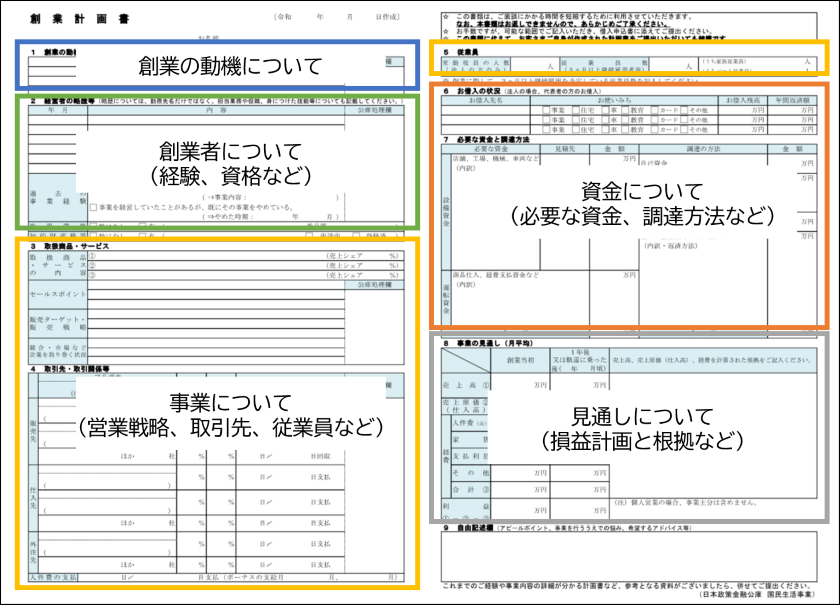

創業計画書の構成

創業融資制度と言えば一般的には政策金融公庫と制度融資による二つがありますが、政策金融公庫の創業計画書は次のような形式になっていて、おおむね「動機」「創業者」「事業」「資金」「見通し」の5つに分かれていることがわかります。

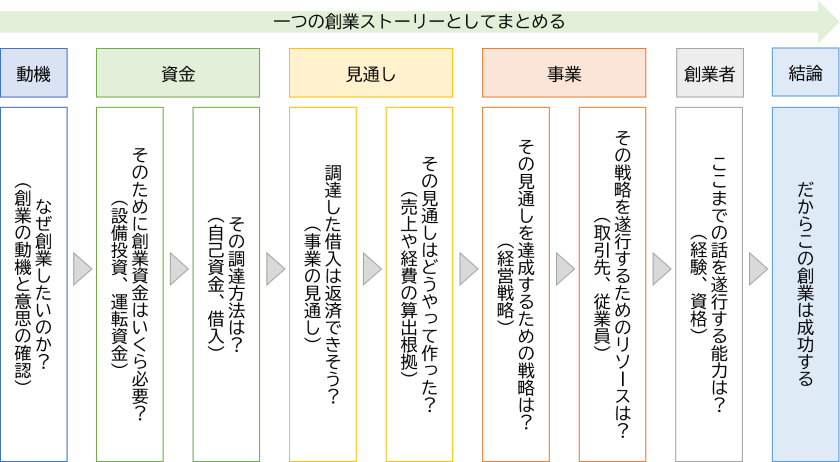

一つの創業ストーリーであること

では実際に創業計画書を書こうとすると、ほとんどの方は上から「創業者について→事業について→…」という順番で考え始めます。もちろんこういった書類の作成に慣れている方であればどの順番で考えても問題ありませんが、苦手な方が上から順番に考えてしまうと全体として整合性がとれていないバラバラな創業計画書になりがちです。

創業計画書は実は一つ一つの質問が独立しているわけではなく全体が一つの「創業ストーリー」になっていているのですが、ストーリーを意識せず全体にまとまりがないと説得力に欠ける創業計画書が出来上がってしまいます。創業ストーリーであることを意識しやすいようするためには、次のような順番で考えてみることをおすすめします。

そして、一度作成したら終わりではなく、何度も読み返して創業ストーリーの完成度を高めていくことが、まとまりのあるよい創業計画書作成のコツの一つです。

また、政策金融公庫の新創業融資で使う創業計画書は上記のような一枚紙(制度融資の創業計画書も非常にあっさりしています)なのですが、実際には書面に記載する以上に様々なことを調べておくことが大切です。例えば、地域の同業他社の分布や料金表(客単価)、客層などを調査したうえで創業計画書を作成していれば、売上見通しや経営戦略の裏付け資料となって創業計画書がより説得力を持ちます。

事業の見通しについて

政策金融公庫の創業計画書で作成する事業の見通しは「創業当初」と「1年後又は軌道に乗った頃」の二つだけで非常にあっさりしていますが、この部分については少なくとも創業後2年間程度の毎月の損益見込み(収支見込み)を作成しおくことが望ましいです。

月次ベースの精密な計画を作成することは創業者にとって経営戦略などを考える上での頭の整理になりますし、作成される創業計画書の説得力向上にも貢献します。また、創業後の予算管理でも役立ちますので事業の見通しは面倒くさがらずにじっくり時間をかけて作成することをおすすめします。

千葉県浦安市で税理士事務所を開業。都内税理士事務所及び事業会社で国内税務、国際税務、財務会計、管理会計、経営企画などの業務に従事し、東京都千代田区で独立。令和4年5月千葉県浦安市に事務所を移転。創業、起業のサポートに尽力。

詳しいプロフィールはこちらをご覧ください

-840x348.jpg)

-200x200.jpg)

-200x200.jpg)

-200x200.jpg)

-200x200.jpg)